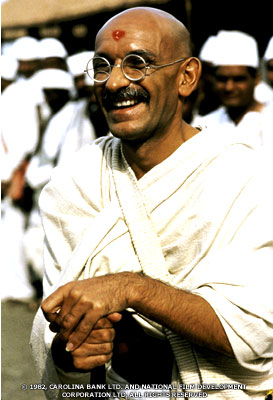

1982 - Richard Attenborough

Dès ses débuts d'avocat en Afrique du sud, où sévit une véritable ségrégation raciale, Gandhi lutte en faveur de la communauté indienne en un combat qu'il veut pacifique. Son retour en Inde en 1915 est triomphal. Commence alors sa campagne de « désobéissance civile » qui lui vaut d'être emprisonné à plusieurs reprises. C'est en 1945, après de nombreuses luttes, des manifestations pacifiques réprimées dans la violence, des massacres et des négociations difficiles entre Musulmans et Hindous, que l'Inde accède à l'indépendance. Mais 3 ans après, le 30 janvier 1948, Gandhi est assassiné.

Gandhi et la non-violence

Chez Gandhi, la non-violence devait s'épanouir en une bienveillance

s'étendant aussi bien sur les bons que sur les méchants ; elle s'appuyait

sur une rigoureuse ascèse intérieure, et elle devait avoir pour orientation

suprême la libération de l'âme dégagée de sa servitude terrestre, but

recherché depuis toujours par la spiritualité hindoue. C'est dans ce domaine

spirituel que Gandhi s'est montré vraiment révolutionnaire : son œuvre

constitue l'effort le plus remarquable pour donner toute sa valeur à la

morale active, longtemps dédaignée par l'Inde. Selon Gandhi, c'est en

vivant pour autrui, en se dévouant à ses frères humains que l'homme accède à

la délivrance. Gandhi ne voulait pas seulement libérer les Indiens de la

domination étrangère, il voulait aussi et surtout les rendre spirituellement

dignes de leur liberté, leur apprendre à respecter tout homme, même

l'intouchable, même l'occupant anglais. De là la méfiance de Gandhi envers

la civilisation industrielle et ses campagnes pour la renaissance de

l'artisanat ; de là les pauses « mystiques » qui interrompirent à plusieurs

reprises son action politique, de là la fidélité à la non-violence, qui

donne une trempe morale à celui qui y recourt et qui peut inciter

l'adversaire à réfléchir.

Cliquer sur l'image